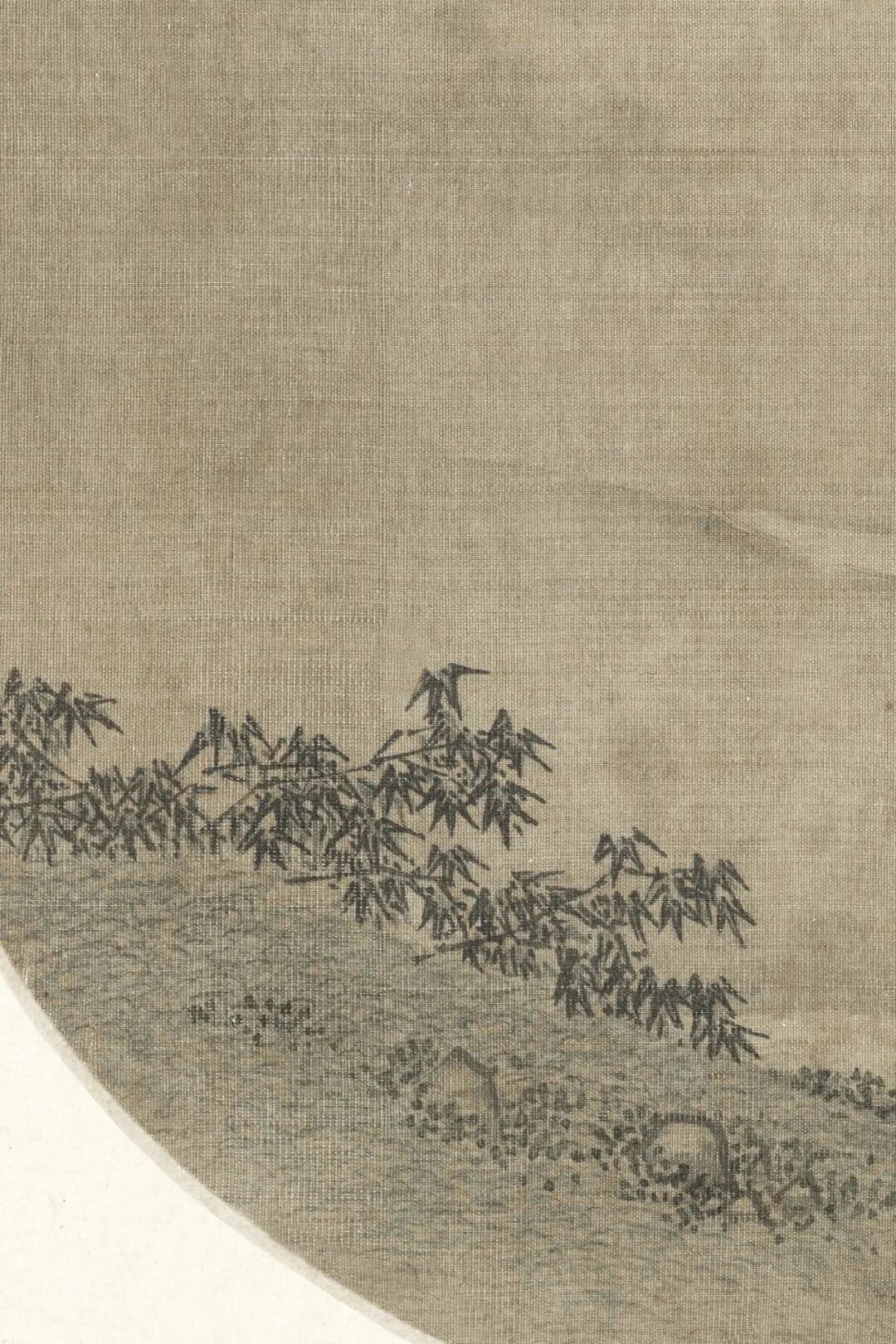

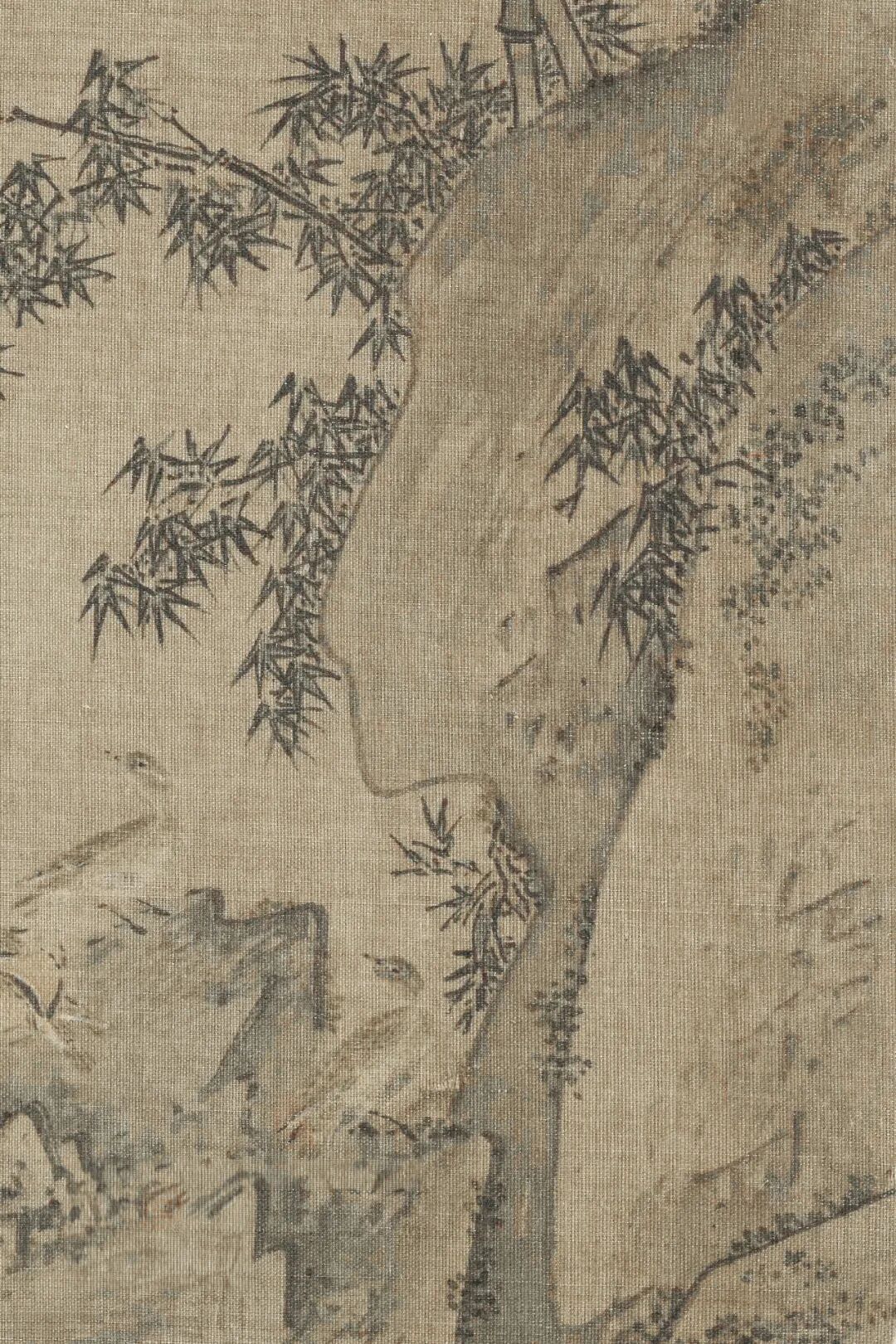

宋佚名《竹涧鸳鸯图》以24.8厘米见方的绢本,藏匿着南宋画院对“自然”的另类解构。画中坡石斜立,翠竹摇曳,竹笋破土,小溪潺潺,看似是典型的春日山景,实则暗藏玄机——画家以“留白”为刃,将传统花鸟画的“工致”切割成对生命本质的叩问。

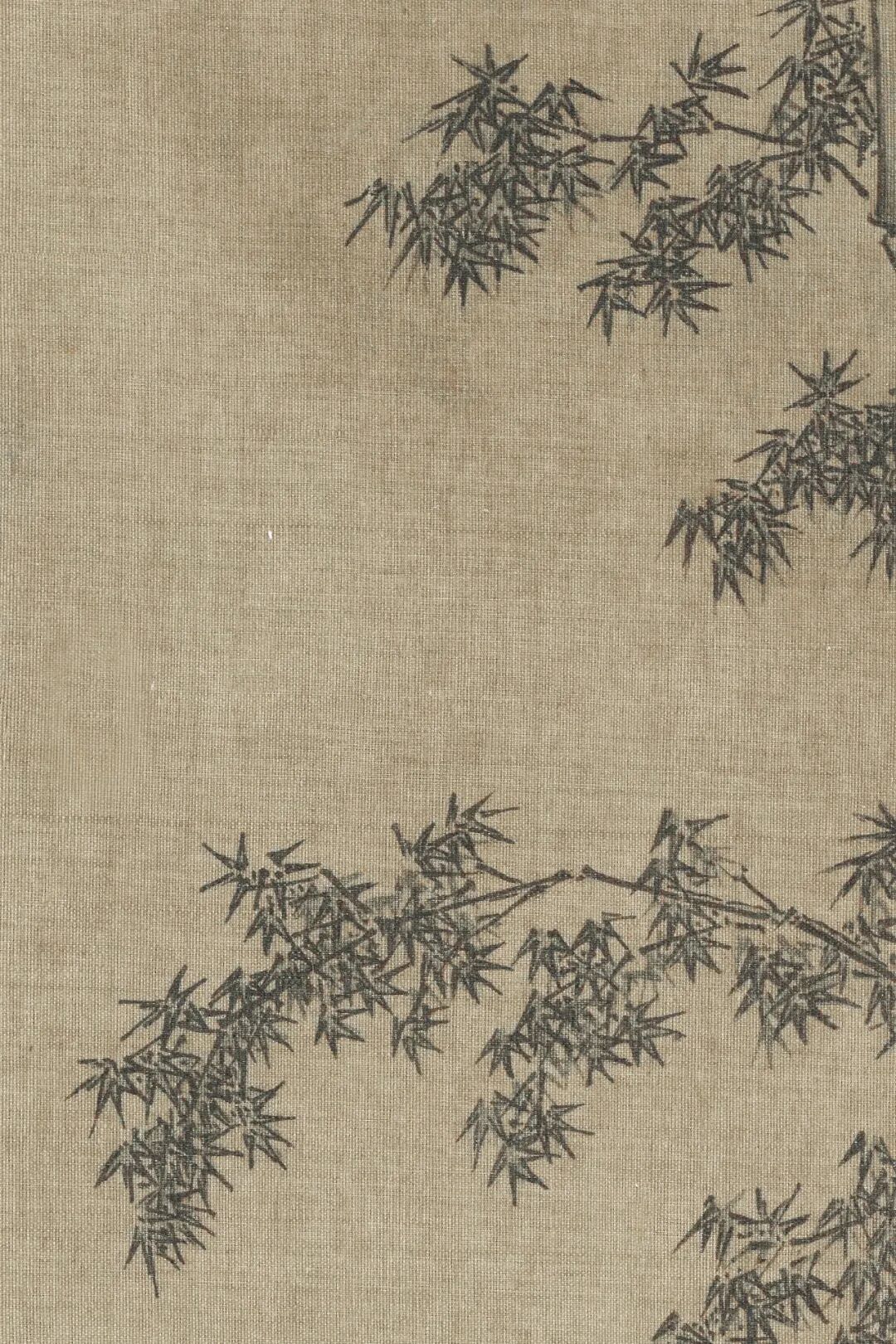

鸳鸯仰首望鸟的姿态,是画面最精妙的“留白”:鸟未现身,仅以飞势牵引视线,将观赏者的想象引向画外。这种“虚实相生”的手法,恰是南宋画院对“道法自然”的诠释——鸟的存在与否不重要,重要的是通过鸳鸯的凝视,构建出人与自然对话的场域。而竹的勾勒与山石的淡染,则以“工写结合”的笔法,将君子的坚韧与自然的包容熔于一炉。

更耐人寻味的是,画中无款无印,干干净净。这种“去作者化”的处理,恰似宋代文人“以物观物”的哲学实践——画家隐身,让竹、鸳鸯、溪水成为主角,共同演绎一场关于“生”的静默戏剧。当观者凝视此画时,看到的不仅是春日的绚烂鼎东策略,更是一个无名画家对生命、自然与艺术的赤诚告白。

胜亿优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:鼎豪配资 瑞银:降中国移动目标价至100港元 第三季度展现韧性现金流

- 下一篇:没有了

相关文章

沪深京指数

热点资讯

推荐资讯